Intorno ai “Diari” di Kafka

Edizioni Medusa 2022

A volte – raramente – ci troviamo di fronte a uno scrittore che si fa davvero, intimamente, lettore: si piega alla pagina con attenzione leale, in nudo ascolto. E può capitare che sia alla stele più arcana che senta il desiderio di rendere omaggio, ponendo il suo tributo, ad aggiungere qualcosa di sé, pur tenendosi sempre discosto da qualsiasi sigillo o tentativo di esegesi.

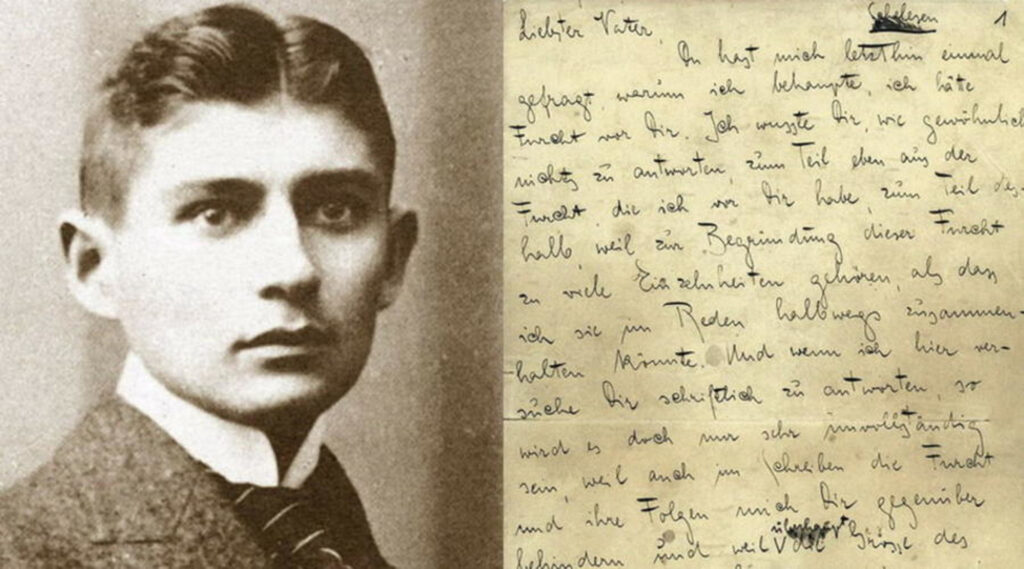

Ora, Kafka non è una lettura da cui si esca indenni, specialmente quando si faccia visita alle sue scritture più intime, coperte; e l’anima avvezza (di per sé) alla pratica della scrittura è quella che più di altre può comprendere il valore di certi dettati densi, intrisi di cifrate rivelazioni.

Accade qui, in “L’età della ferita. Intorno ai ‘Diari’ di Kafka”, (di Marco Ercolani, Edizioni Medusa 2022) che lo scrittore-fattosi-lettore, avendo familiarità di lunga data con la matrice morale, intellettuale e creativa di Kafka, ne sia chiamato in sogno, e veda chiaro il compito assegnatogli, fino a rispondere e risponderne. Indossa allora i panni più plausibili, immagina con forza onirica di essere un filosofo praghese, coevo a Franz, che si fa scoliaste, e legge e commenta la versione prima, autografa e dattiloscritta dei Diari: un manoscritto intriso di una riflessiva, intensa spiritualità, un canovaccio interiore, colmo di impulsi e raccoglimenti, rifrazioni denudate, nel quale riposano persino originarie note a margine, bozzetti, tracce di pensieri tronchi, ricorrenti assilli.

Il filosofo, ancora senza nome a sé stesso, discende in uno stato di assoluta fascinazione e sintonia, e si mette in controcanto agli scritti dell’anima ispiratrice, decifrandone la materia più buia e aggrovigliata, dispiegandone immagini nuove, più ampie, che danno vita a ulteriori paesaggi ed enigmi. Come chi è percorso e potenziato, come il sonnambulo che mantiene competenza motoria, pur perdendo la percezione di tempo e luogo, l’intenzionalità cosciente dell’agire, lo scrittore-filosofo si lascia stillare sulla pagina in parole, fin quando, ultimato il testo, sente salire alle labbra un nome possibile, quello di Felix Weltsch: l’amico di Max Brod e di Kafka, avverso alla follia hitleriana, che lasciò Praga insieme allo stesso Brod alle soglie del secondo conflitto mondiale.

L’autore che accoglie l’appello di scrittura è Marco Ercolani: inesauribile studioso, sensibile prosatore e autore di innumerevoli opere letterarie pregiate, tra le quali spiccano per grazia e afflato un certo numero di componimenti apocrifi; proprio in questi ultimi, come accade per esempio in Un uomo di cattivo tono per Anton Čechov, Il mese dopo l’ultimo per Bruno Schulz, Preferisco sparire per Robert Walser, o la raccolta di racconti Le forme dell’aria, Ercolani mostra capacità di immedesimazione impressionanti, dovute certo alla ricchezza della sua cultura, ma anche a una non comune sensibilità. Stesure che hanno la serietà commossa di certi giochi condotti dal bambino con responsabile solennità; che nascono nella devozione di chi sceglie di posarsi nei recessi di un’anima scomparsa con tocco tenue e informato, a donare un contributo accorto, squisito in precisione e in variegato riverbero.

Scrive Marco in Un uomo di cattivo tono, diario apocrifo di Anton Čechov, nato in calce ai suoi quaderni (I quaderni del dottor Čechov. Appunti di vita e letteratura 1891-1904, Mosca 1950; poi per Feltrinelli, 1957, traduzione di Pietro Zveteremich): “Scopo di questa mia reinvenzione apocrifa non è scandagliare da biografo nell’intimità del celebre scrittore ma evidenziare, nella scia delle sue parole, scritte soprattutto nella parte finale della sua vita, il paradigma di una scrittura antisentimentale, crudele, aforistica pronta a ri-esistere nel nostro tempo come cantiere inattuale e scandaloso di libertà”. Più avanti nel testo, ridando voce a Anton, Marco dirà: “Non è facile sostenere il peso di quanto abbiamo scritto. Ma possiamo provarci. Gli sconosciuti che vivranno dopo, uomini e donne come noi, tenteranno di creare un senso nuovo, come il mare dà senso alle rocce che percuote. È necessario che qualcuno resista, come facemmo noi, e ci dimentichi. Il nostro non è mai l’ultimo racconto”; e ancora, nell’epilogo: “Chiedo perdono a tutti se presto me ne andrò via. Ogni uomo, morendo, lascia incompleto il mondo e se ne rammarica. Ma poi, a pensarci bene, sarà bello non avere più un corpo che si lamenta ed essere solo vento, come fu prima e come sarà dopo”.

È da queste piccole gemme che, nello scrittore velato, nascosto nei panni di chi è già stato nel mondo e in lui rivive, sporge l’uomo, con la sua più grande tentazione: essere un giorno leggero, libero da ogni desolata corporeità, eppure presente, accolto in spirito, non isolato, non solo: proseguito, nel proprio intimo, da chi ascolta e conduce oltre, superando quella “solida delimitazione dei corpi umani” che Franz giudicava “spaventosa”, per fluire invece in un interminato racconto, testimonianza d’essere, catena di soprasensibile amore di cui ogni anima è soltanto un anello.

Domenica, 19 luglio 1910

dormito, destato, dormito, destato, vita miserabile.

*

La tristezza si concentra tutta nel suo essere tristezza, non nei motivi che l’hanno determinata. Sobrietà. Disperazione. Alternanza sonno veglia, con ritmo implacabile. Ma i polmoni non sono superbi e incrollabili come si vorrebbe. Avere la morte annodata al proprio respiro costringe a un cammino ansioso, interrotto, incerto, ma è anche un grande vantaggio: sapere di non consegnare agli amici un corpo, il proprio, reso irriconoscibile dalla vecchiaia; sapere che non si morrà soli, dentro un corpo violato dalle rughe che non ci appartiene più, ma che qualche amico ci vedrà come siamo stati e ci seppellirà, forse piangendo.

**

28 ottobre 1911

Talvolta mi sembra che il dramma stia lassù sopra il soffitto e gli attori ne abbiano staccato una striscia che per gioco tengono in mano ai capi o si sono avvvolti intorno alla vita, e che solo di quando in quando una striscia difficile da staccare sollevi in alto un attore con grande spavento del pubblico.

*

Ricordo come Franz mi parlava spesso degli acrobati: sono attori che scelgono di non rappresentare nessun dramma. Volteggiano in alto e lì sono felici. Chi li giudica? Basta che l’esercizio funzioni per il pubblico e loro sono giustificati a vivere sopra il livello del mondo. Quella è la beatitudine vera: non sopportare la vicinanza dell’altro, gli abiti, gli odori, le pulsioni, le regole. Occupare il proprio spazio, liberi, e basta. Gli esseri viventi non sono figure armoniose ma mostri incompiuti: non è necessario avere delle ali, delle ruote o sei occhi sulla fronte, per essere diversi. Bastano cose piccole, insignificanti, rideva. Bastano leggeri colpi di sonno che ci sottraggano ai ritmi sciocchi della veglia e ci facciano addormentare in mezzo alle comunicazioni più ragionevoli, costringendoci a sognare le immagini che non riusciamo a prevedere. Con l’aiuto di queste amnesie minime, di questi felici malesseri, proteggeremo i luoghi sacri dalla volgarità delle definizioni.

**

Gennaio 1912

In me si può benissimo riconoscere una concentrazione dello scrivere. Allorché nel mio organismo fu chiaro che lo scrivere è il lato più fertile della mia natura, ogni cosa vi si concentrò lasciando deserte tutte le facoltà intese alla gioia del sesso, del mangiare, del bere, della riflessione filosofica e soprattutto della musica. Io dimagrii in tutte quelle direzioni.

*

[…] La letteratura è un linguaggio opaco che, nella tessitura del testo, si fa trasparente e si assottiglia. Il trionfo del linguaggio è il suo cancellarsi. La scrittura vive i confini incerti di ogni parola e i confini scorrono dappertutto. Fare arte è esserne consapevoli, resuscitare, ricomporre, ripensare, risognare. E se si scrivesse solo per ricordare uno stato di pericolo, di stupore, che mette in dubbio la vita come la parola? Kafka, di questo stato, è l’essere più cosciente mai apparso sulla terra. La scrittura come cancellazione personale della paura Quindi sì, alla fine occorre dimagrire, diventare scheletri, offrire all’aria il massimo spazio finché la scrittura torni a germinare.

**

Gennaio 1912

Così mi passa la domenica, quieta e piovosa, sto seduto nella mia camera in pace, ma invece di risolvermi a scrivere e a riversare nello scritto, come per esempio avrei voluto fare ier l’altro, me stesso con tutto ciò che sono, ho fissato ora per parecchio tempo le mie dita. Credo di essere stato questa mattina interamente sotto l’influsso di Goethe, di avere esaurito appunto la potenza di questo influsso e di essere quindi diventato inutile.

*

Immaginiamo dei capolavori non realizzati, sconvolgenti per la loro incompiutezza. Pensiamo gli schizzi preparatori, i disegni a margine, e non riusciamo a capire cosa avremmo potuto vedere, ma lo fantastichiamo incredibile e unico. In quel non capire cominciamo, attraverso mille dubbi, a ripensare forme, stili, sapienze, anche se il desiderio di rendere visibile il capolavoro ancora sconosciuto ci sfugge. La grandezza di uno scrittore a volte esercita influssi imprevisti o diabolici. La perfezione non ha eredi, ma solo scudieri o servi. Bisogna leggere le opere non concluse, gli abbozzi: lì scorre l’acqua giusta, lì arde il fuoco necessario. I capolavori non fruttificano, a meno che non lascino trasparire il vagare di un uomo in mezzo alle cose, fra immagini e chimere. Tolto questo, resta il fissare sconsolato le dita nude, senza penna, senza foglio.

**

21 novembre 1913

Vado a caccia di costruzioni. Entro in una stanza e le vedo in un angolo che si intersecano biancastre.

*

Chi torna è un resuscitato, non è simile agli altri: è come se vivesse appartato, dentro la sua personale visione, e non comprendesse come gli individui che lo circondano possano essere così sazi e tranquilli, ben chiusi nei recinti del loro regno, quando tutto il mondo reale è una trama brulicante di apparizioni, di immagini, di fantasmi. Per vivere da individui normali, come voi, è necessario essere ciechi e sordi alla percezione vera, quella che varca le soglie.

**

4 dicembre 1913

Paura della pazzia. Vedere pazzia in ogni sentimento che miri direttamente a una mèta e faccia dimenticare tutto il resto. Che cosa è allora la non-pazzia? Non-pazzia è stare come un mendicante davanti alla soglia d’ingresso, marcirvi e crollare.

*

A volte credo che Franz avrebbe voluto impazzire completamente, per non avere più nessuna responsabilità della sua angoscia. Si prendessero gli altri, cura di me. Io sono troppo stanco. Che cosa sto aspettando? Qual è il mio dovere? Io non ho nessuna mèta, diceva guardando la punta delle sue scarpe. Vivo dentro il passaggio da qualcosa che c’è senza esserci a qualcosa che non c’è ma è presente come un sole, alla fine del sotterraneo. Vorrei un uomo semplice, al quale implorare salvezza.

**

6 agosto 1914

Da un punto di vista letterario, la mia sorte è molto semplice. La capacità di descrivere la mia sognante vita interiore ha respinto tuto il resto fra le cose secondarie e lo ha orrendamente atrofizzato, né cessa di atrofizzarlo.

Nessun’altra cosa può mai soddisfarmi… Così dunque vacillo, volo ininterrottamente verso la cima del mondo, ma lassù non riesco, si può dire, a sostenermi neanche per un istante. Altri vacillano, ma in regioni più basse, con energie maggiori; e se minacciano di cadere sono accolti dal parente che per questo scopo cammina al loro fianco. Io invece vacillo lassù e non è purtroppo la morte, bensì l’eterna tortura del morire.

*

Kafka sapeva che nessuno dei suoi amici, anche il più intimo, era all’altezza della sua vita interiore. Si sentiva predestinato a vivere i suoi incubi come la sola realtà che gli fosse stata concessa, perché nessun’altra era concepibile. Eppure rideva spesso, anche in modo immotivato. Ricordo che, nella colonia estiva ebraica di Möritz, cantavano molti bambini, nel bosco e sulla spiaggia, e lui diceva, ascoltandoli, di essere alle soglie della felicità, lui che neppure amava la musica. Ma era sempre sulla soglia di qualcosa, verso cui si rifiutava di andare e alla quale si rifiutava di dare un nome. In un suo racconto mai finito, degli sconosciuti arrivavano dentro una casa senza sapere come: era spalancata, deserta. Sentirono un suono leggerissimo, ripetuto due volte, una nota bassa di flauto. Poi la casa si richiuse, perfetta e austera, sui nuovi ospiti, che dimenticarono di uscirne.

**

24 gennaio 1915

…Nessuno vorrà stare con me nelle nuvole, e quando anche volesse io non posso spremere la nebbia dalla fronte, perché fra due uomini essa si dilegua e non è niente.

*

Il niente è argomento comune, dalle tragedie di Sofocle ai nostri giorni. Ma il desiderio di Franz, che qualcuno restasse con lui fra le nuvole, era un desiderio così immediato e così tenero, che a volte fingevamo di poterlo realizzare e gli restavamo accanto. Ma in pochi minuti Kafka si accorgeva che indossavamo una maschera per amor suo, così scuoteva tristemente il capo e ripeteva, pacatamente: «Grazie comunque, davvero. Ma sono meno solo nella mia solitudine. Un uomo libero è qualcosa di molto lontano da me. Ma io custodisco l’inspiegabile».

**

17 marzo 1915

Perseguitato dal rumore. […] Ieri, sopra di me, in soffitta, il continuo rotolio di una palla, come nel gioco dei birilli, impossibile capirne lo scopo. Poi, di sotto, anche il pianoforte…

Ho lottato un po’ contro il rumore, poi mi sono buttato sul divano coi nervi quasi straziati, silenzio dopo le dieci, ma incapace ormai di lavorare.

*

Spero che Kafka abbia goduto del silenzio, ma ne dubito. Una scavatrice, una sega, un’ascia, un trattore, un carro armato, sono sempre in agguato, pronti a devastare con odio le cose tranquille del mondo Perché non esistono cose tranquille e, a rifletterci bene, l’uomo è più fragile di un giunco: un piccolo dado di ferro incastrato nel suo polmone durante una breve battaglia può irrimediabilmente ucciderlo. Franz lo sapeva, e mangiava pochissimo, per non offrire al suo corpo inutili rimedi per rimandare l’inevitabile. Alla fine, ciò che resta è la scrittura. Nulla di vittorioso: ma proprio nella scrittura si guarda con maggiore lucidità a quel “poco” che corre fra silenzio e molteplicità. Quel “poco” è la nostra incomprensibile (ma quanto incomprensibile?) cifra nel tappeto, è l’enigma da cui siamo assillati, ancora e sempre sconosciuto.

**

Settembre 1915

Inutile lamentarsi. In risposta, fitte alla testa.

*

Il corpo risponde come sa, in assenza di parole. Può ululare o mandare gemiti sommessi. Meglio sarebbe che rabbrividisse di gioia, come potrebbe, se ci fosse l’occasione, se la casa stretta si aprisse a tutti i venti, cancellando i suoi attuali abitanti. Ora dovremmo capire. Ma non capire spalanca strade, svela grotte, dilata sentieri. E finalmente, respirando, dondolando… Lasciatemi qui, nel mio sudore, nel mio gelo. Anche se leggere Kafka non è un sollievo, mi rende libero. Impensabile ritrovare il punto bianco perduto nel bianco, vedere chi è fermo al culmine della bufera. Sento un rumore sordo, come di stivali ghiacciati, di ordini stridenti. Meglio sognare il nero totale, muto, e interrompere ogni lamento.

**

28 settembre 1915

Perché è insensato domandare? Lamentarsi significa far domande e aspettare la risposta. Le domande però, che non rispondono a se stesse sul nascere, non trovano mai risposta. Non ci sono distanze tra chi domanda e chi risponde. Non ci sono distanze da superare. Assurdo quindi domandare e aspettare.

*

Franz mi confidava spesso che per lui non esistevano domande. Noi siamo le domande e le risposte, per come siamo nati, per come esistiamo. Non dobbiamo aspettare nulla: solo il mio dolore non mi permette di varcare quella porta che tante volte ho descritto nelle mie parabole. Senza quel mio dolore l’avrei già normalmente varcata. Ma, non varcandola, sono realmente me stesso: sono io la domanda che ha dentro di sé la perfetta assenza di risposta. Io sono realmente uomo, anche se non avessi questa penna fra le dita.

**

20 luglio 1916

Se sono condannato, non sono soltanto condannato alla fine, ma anche condannato a star sulle difese fino alla fine.

*

[…] Il corpo mi parla con il linguaggio della fine e, contro quella lingua severa e senza attese, non ho parole da opporre. Neppure il sollievo della musica, che in alcuni uomini lenisce tanti dolori. Io non detesto la musica: le sono indifferente. Frantuma il silenzio con suoni non persuasivi. Più mi accosto alla musica più sento che è solo una grande garza bianca inadatta a trattenere la potenza dell’emorragia.

**

30 ottobre 1921

Che cosa ti lega a questi corpi delimitati, parlanti, lampeggianti dagli occhi, più strettamente che a qualsiasi altra cosa, diciamo, al portapenne che hai in mano? Forse il fatto che sei della loro specie? Ma non sei della loro specie, perciò appunto hai formulato questa domanda. La solida delimitazione dei corpi umani è spaventosa. La stranezza, l’indecifrabilità del non perire, del comando silenzioso. Si è sospinti verso l’assurdità dell’io: per parte mia sarei già perduto da tempo.

*

Lo ricordo al Caffè Arco. Bisbigliava come sempre, rivolto a me o rivolto a nessuno. Se tu non fossi filosofo vivresti. Ma io senza scrittura non sarei più qui. Se scrivo, mi tolgo dalla legge degli uomini. Non mangio, non compro, non vendo, non scopo, non ho figli. Sono inutile, perduto. La scrittura mi permette di perdermi senza che nessuno, guardandomi in faccia, se ne accorga e inizi contro di me la guerra di cui sarò vittima.

**

21 gennaio 1922

Per quanto io sappia, nessuno ha avuto un compito così difficile. Si potrebbe dire: non è un compito, neppure un compito impossibile, neppure l’impossibilità stessa, non è nulla, nemmeno tanta creatura quanta la speranza di una donna sterile. Eppure è l’aria nella quale respiro, fin tanto che devo respirare.

*

Il compito è difficile perché esclude ogni altro compito: costruire il rapporto con l’indicibile, respiro dopo respiro. Così faceva Kafka, ininterrottamente. E so che, quando incontrava qualche amico, al caffè o per strada, si sentiva imbarazzato, perché sapeva che lui gli avrebbe rubato, con la sua inutile conversazione, tempo prezioso per la scrittura. Non poteva dirglielo. Non voleva dirglielo. E così si limitava a essere gentile, aspettando che l’interlocutore si stancasse della sua gentilezza e andasse oltre. Lui, poi, tornava cautamente alla sua dimora lunare: la scrivania.

**

26 gennaio 1922

Dire che mi hai abbandonato sarebbe molto ingiusto, ma che ero abbandonato e in certi periodi spaventosamente abbandonato è la pura verità.

*

C’è un solo modo per non sentirsi abbandonati: diventare immuni dalla presenza dell’altro. Non averne più bisogno. Studiare. Leggere musica. Suonare. Le parole e i pensieri sopravviveranno. Impossibile sentirsi soli se si è letto Montaigne. Una sola mancanza ci rende deboli: la pelle dell’altro, il suo odore, l’incanto dei baci, il suono della voce. Dobbiamo viverli finché esistono: ecco la giusta verità. Il fatto che si dissolvano non dipende da noi. Ciò che è soltanto nostro è l’attenzione alla loro bellezza, finché dura. Noi ci illudiamo che resti immortale l’essere che amiamo. Invece, restano solo i ricordi, come scie raggiungibili solo da noi. Il passato non torna mai. Possiamo reinventarlo come altro mare, altra terra, ma niente di più. Non torna palpabile. Franz era certissimo della verità delle sue parole.

**

Marco Ercolani (Genova, 1954), è psichiatra e scrittore. Per la narrativa ha scritto: Col favore delle tenebre, Praga, Il ritardo della caduta, Vite dettate, Lezioni di eresia, Il mese dopo l’ultimo, Carte false, Il demone accanto, Taala, Il tempo di Perseo, Discorso contro la morte, A schermo nero, Sentinella, Turno di guardia, Camera fissa, Prose buie, Preferisco sparire. Colloqui con Robert Walser 1954-1956, Destini minori, Un uomo di cattivo tono, Senza il peso della terra, Storie forse incubi, Essere e non essere. Per la saggistica: Fuoricanto, Vertigine e misura, L’opera non perfetta, Il poema ininterrotto, Fuochi complici, L’archetipo della parola, Galassie parallele. Per la poesia: Il diritto di essere opachi, Si minore, Nel fermo centro di polvere. I suoi taccuini sono raccolti in Sentinella e Nottario.

Partecipa al convegno internazionale “Bruno Schulz: il profeta sommerso”. Vince il Premio Montano, il Premio Aforisma – Torino in sintesi, il Premio Morselli e il Premio Smasher. In collaborazione con Massimo Barbaro scrive Paesaggio con viandanti, L’arte della distanza, Corrosioni. Nel 2020 ristampa Il mese dopo l’ultimo (Amazon independently published), con fotografie di Chiara Romanini e postfazione di Giorgio Galli. Con Lucetta Frisa ha fondato e diretto la rivista “Arca” e “I libri dell’Arca”.

Attualmente Marco e Lucetta sono redattori della rivista online “La foce e la sorgente” per “La dimora del tempo sospeso”. In coppia hanno scritto: Détour, L’atelier e altri racconti, Nodi del cuore, Anime strane, Sento le voci, Il muro dove volano gli uccelli, Diario doppio e Furto d’anima. Di recente pubblicazione, per le Edizioni Medusa, L’età della ferita, una riflessione sui diari di Kafka.

Siti web:

www.marcoercolani.it

https://ercolani.art.blog/